Als ich ankomme, bin ich geschockt. »Das wird nichts«. Ein Monat Leipzig und ich weiß jetzt schon, dass ich mich in meiner WG eher so mittel wohlfühle. Alle Coping-Strategien feuern gleichzeitig, Erwartungen anpassen, Emotionen rauslassen, Ablenkung. Ich rede mir ein, dass ich das nach dem so intensiven Trier-Monat ja jetzt eh brauche: wenig mit meinen Mitbewohnern zu tun haben. Und dass ja auch Luise da ist, die ich nicht viel sehen würde, wäre ich mit meinen Mitbewohnern beschäftigt. Außerdem: das Leben ist Lernen. Alte Programmierer*innenweisheit: nur durch Fehler lernt man. Doch was ist denn eigentlich falsch?

Das Haus, in das ich für den Monat November einziehe, verkörpert so ziemlich alles, vor dem ich aus Berlin geflohen bin: Party, Drogen und esoterisch-spirituelle Studis, die denken, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Beim Telefonat schon war mir ein bisschen klar, dass ich gar nicht daran interessiert bin, abends einen gemütlichen Joint zu rauchen, auch wenn Hanna, die Vermieterin, das so stolz angepriesen hat. Überhaupt: die Leute regelmäßig zu erreichen, ist ein Kampf. Ich war nicht sicher: Kiffer- oder Zocker-WG? Aber Leipzig ist Leipzig, der Wohnungsmarkt vielleicht nicht auf Hamburger Niveau, aber man nimmt, was man kriegt.

Abendbrot

Ich komme eine halbe Stunde zu spät zum ersten und einzigen gemeinsamen Kochen, das ich initiiert hab. Wir müssen noch einkaufen. Niklas rast durch’s Kaufland und redet in 120 BpM, was ich vorerst auf seinen wahrscheinlich sehr großen Hunger als auf seine generelle Art zurückführe. Vorerst. Nach 25 Minuten Stress kommen wir ausgehungert und durchgeschwitzt in der Wohnung an und machen Curry mit Reis. Also was heißt wir. Niklas und Sascha kochen, während ich auspacke. Und: das Essen ist wirklich gut. Im Gegensatz zur Unterhaltung.

Noch so früh in unserer noch jungen Mitbewohnerschaft und ich bin das erste Mal von den jüngeren 50% meiner Mitbewohner genervt. Niklas redet die ganze Zeit von sich selbst während er Sascha ins Wort fällt. Er mansplaint und antwortet auf alles was ich sage mit »ja, ich weiß«. Seine Hektik wird auch beim und nach dem Essen nicht weniger, was natürlich furchtbar anstrengend ist. Der Grund: Niklas will zocken. Als er uns noch zwischen Nachtisch und Abräumen verlässt, ist er für mich erstmal unten durch. Ich weiß, das ist unfair. Er solle es nicht persönlich nehmen, sage ich später.

Vom Leben in einer Pandemie

Die Hausführung nach dem Essen übernimmt also Sascha. Das Haus hat drei Stockwerke und einen Dachboden. Der dort befindliche, sehr große Bewegungsraum sieht noch ziemlich nach Party aus: Neonspinnweben, Malstation, Kinositze. Hier war »Dancefloor number one mit fettem DJ-Pult«, als sie vor zwei und dann nochmal vor einer Woche eine große Party hatten. Sascha erklärt begeistert, dass die Leute hier im Haus »schon wissen, wie man richtig feiert«. Ob sie denn keine Angst oder ein schlechtes Gewissen gehabt hätten, bei einer 80-Mann-Party während einer Pandemie, frage ich blauäugig. Nee, sei alles regelkonform gewesen – kein Problem. Habe sich ja über drei Stockwerke verteilt (zwischen uns und dem Dachboden liegt eine Etage 7er-WG). Sogar eine Liste hätten sie ganz vorbildlich geführt. Damit seien sie besser, als jede Bar hier in der Nähe. »Aha«, denke ich, »nicht nur ich benutze eine bunte Palette raffinierter Rechtfertigungsstrategien«.

»… und macht euch keine sorgen! 🙂 « – der bewegungsraum

der flur vor einer, sich über beide eingänge und die ganze etage erstreckenden 7er-wg

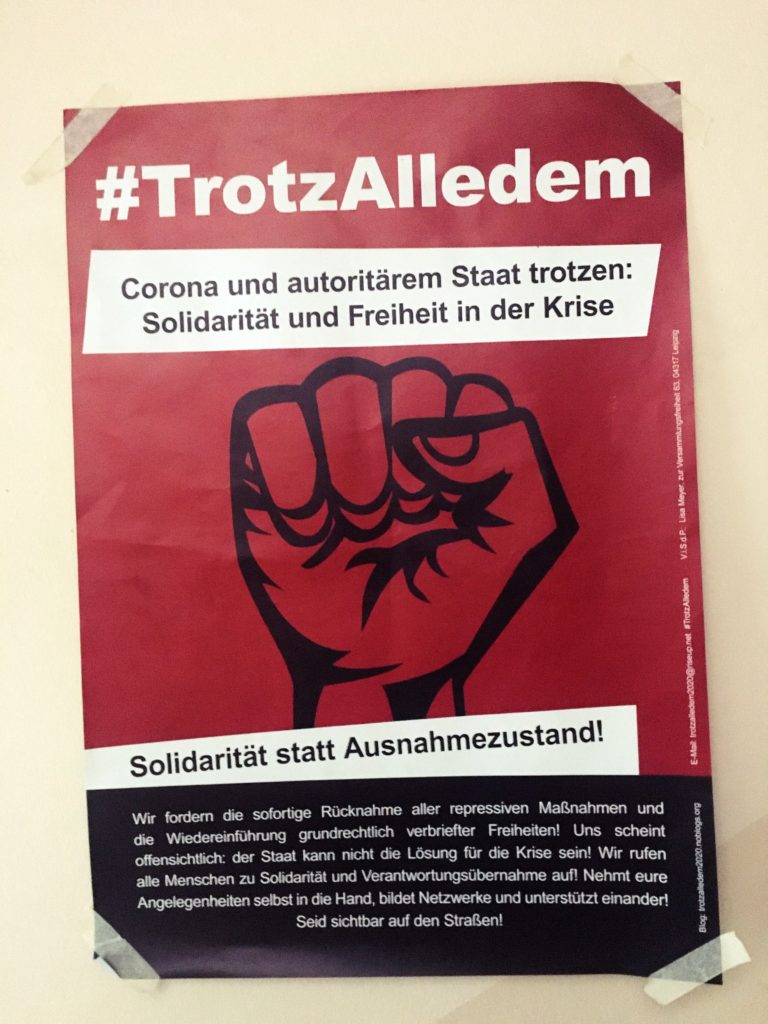

Ich weiß gar nicht, warum ich so verwundert bin über diesen Weg, mit Corona umzugehen. Vielleicht, weil ich hippe, linke Studis niemals mit einem nicht so ernsten Umgang mit der Pandemie zusammenbringen würde. Aber nun bin ich doch einigermaßen erstaunt darüber, dass sie »das hier alles nicht so krass ernst nehmen«. Und, dass dann manche Ansichten schon wieder den Leuten ähneln, mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben wollen: Querdenker*innen oder Nazis. Am spannendsten finde ich die unterschiedlichen Gründe, mit denen die Pandemie runtergespielt wird und die verschiedenen Nuancen, die »Freiheit« im Wort »Freiheitsberaubung« annehmen kann: feiern vs. sich nicht impfen lassen; nachts rausgehen vs. keine Maske tragen; zum Sport gehen vs. Präsenzunterricht; wer will, findet für jeden Anlass die passende »Freiheitsberaubung«. Und alle sind schlauer als jede*r Politiker*in.

Jede*r kann fräsen

Wir kommen zur Werkstatt. Es ist eine Holzwerkstatt, vielleicht 50 Quadratmeter, die sich die Hausbewohner*innen teilen. Und, ach ja, Sascha ist zufällig Tischler. Ich hatte vergessen, wie schön Holz riecht. Die Werkbank erinnert mich an den Keller des Hauses, in dem ich aufgewachsen bin. Mein Opa stand da immer dran und hat Sachen gebaut. Die sind dann zwar meistens relativ schnell kaputt gegangen, weil Opa mit Worten besser war als mit Werkzeug. Und, weil er eigentlich nur einen Vorwand brauchte, um ungestört zu rauchen. Die Ausstattung war trotzdem beeindruckend: Schrauben, Nägel, Kleber, Bohrmaschinen, Verteilersteckdosen und ganz viele Geräte, von denen ich bis heute nicht weiß, was sie sind.

»Kann ich denn jetzt hier einfach so was bauen?« – »Klar!«, sagt Sascha. Ich bin skeptisch. Ich habe noch nie etwas alleine gebaut. Ich habe höchstens gebastelt. Ich kann Pappmaschee, aber ich kann nicht Handkreissäge. Das freut Sascha.

Jeder Mensch hat ja so seinen eigenen Antrieb. Saschas Antrieb ist der Motor seiner Maschinen (100 Punkte Ravenclaw für diese deepe Metapher). Beim Abschlussprojekt seines Innenarchitekturstudiums, das er eher so ok fand, haben ihn die Dozent*innen gefragt, ob er schon eine Tischlerlehre hinter sich habe. Hatte er nicht. Wollte er aber. Mittlerweile ist er selbstständig und betreibt mehr oder weniger aktiv sogar einen kleinen YouTube-Kanal. Ob ihn das gar nicht nerve, wenn er dauernd Leuten erklären muss, wie man ein Schneidebrett macht? Nein, im Gegenteil. »Habe den Mut, dich deiner eigenen Hände zu bedienen«. Sascha findet es toll, wenn Leute wieder wissen, dass man Dinge selber machen kann. Ich bin gerührt. Und fange an, einen Baumstamm zu sägen.

Wie Tischlern geht – eine mehr als laienhafte Erklärung

Das Grundprinzip ist: erst sägen, dann fräsen, dann schleifen. Da muss fast jedes Werkstück durch. Eine Säge, klar, benutze ich, um das Stück in die richtige Größe zu bringen. Falls ich was kleben (aka. leimen) muss, kann das je nach Werkstück danach gemacht werden. Beim Fräsen geht es dann darum, eine ebene Oberfläche zu kriegen. Huckel abfräsen, alles glatt machen.

Als letztes kommt der Schritt, den ich vorher immer für Lackieren gehalten hab – eine glatte, sehr glatte Oberfläche zaubern. Prä-November-Nell dachte: »Lack drauf«. Post-November-Nell weiß: »schön schleifen«. Erst 80er-, dann 120er-, dann 180er- oder gar 240er-Körnigkeit. Je höher die Zahl, desto feiner der Schliff. Daher kommt, das war wahrscheinlich jedem gerade denkenden Menschen außer mir eh schon klar, auch das Wort »Feinschliff«.

einer meiner untersetzer aus baumstamm

ick schleife schneidebrett

Um das Ganze haltbar zu machen (und dass man die Epoxidharzflecken nicht mehr sieht) wird dann noch drei mal geölt. Sascha nimmt immer Leinöl aus’m Kaufland. Einfach normales Leinöl, wovon man sich eigentlich jeden Tag einen Löffel in den Mund schieben soll (»da lebste ewig!« – danke, Olli’s Papa). So vielseitig. Ich bin begeistert.

Epoxid- wat?

Epoxidharz ist eine durchsichtige Flüssigkeit, die wohl ziemlich giftig ist und nicht auf die Haut kommen darf. Das ist das Erste, was ich darüber lerne. Das Zweite erfahre ich am eigenen Leib: wenn du das Harz und den Härter im falschen Verhältnis mischst, hast du verloren. Wenn das Zeug nämlich nach 48h nicht hart wird, wird’s laut Sascha nie so richtig hart. Ist das Werkstück nun ein Schneidebrett, ist das doppelt scheiße, weil wenn keine Haut raufkommen darf, darf auch kein Gemüse rauf kommen. Aber gut, alte Programmierer*innenweisheit: nur durch Fehler lernt man.

Ansonsten ist das Zeug ziemlich cool: man kippt’s in Löcher und Spalte, um sie zu versiegeln, dann kann da kein Wasser mehr rein. Es wird relativ hart, so wie Hartplastik, bleibt aber durchsichtig und gibt dem Werkstück ein ziemlich schickes Aussehen. Verarbeiten lässt es sich nach dem Aushärten auch wie Holz: weder viel weicher noch viel härter als die meisten Holzarten kann man es einfach fräsen und schleifen.

Am Ende habe ich das mit zu wenig Härter begossenen Stück meines Schneidebretts abgeschnitten und zu einem modischen Schlüsselbrett verarbeitet. Doppelt cool: Sascha hatte noch so ultra starke Industriemagneten da, sodass die Schlüssel da von unten dran baumeln können – Abschiedsgeschenk für Luises WG.

schneidebrett und schlüsselbrett

stolz wie bolle

Ich will jetzt eine Werkbank

Ich lerne viel. Ich weiß jetzt, was Hirnholz ist und warum man darauf schneidet. Ich kann Buche vom anderen Holzsorten unterscheiden, und ich, in Ermangelung eines treffenderen Wortes, »kann« sägen, fräsen und schleifen. Aber eigentlich kann das ja jede*r.

Es ist cool, etwas zu lernen, von dem ich nicht wusste, dass ich es können will. Ich fühle mich wirklich ermächtigt und schaue mit einer Mischung aus Arroganz und Mitleid auf mein Ich von noch vor einem Monat. Möbel kaufen. Ha! Ab jetzt werde ich nur noch bauen. Das fühlt sich richtig an. Das fühlt sich echt an. Die Komplikationen, Schmerzen und die Verzweiflung meiner Schneidebrett-Tortur habe ich, wie nach einer Geburt, natürlich direkt wieder vergessen. Ich fühle mich wie MacGyver. Was mich nicht umbringt, macht mich härter… à propos.

Der andere Mitbewohner

Die restlichen Wochen mit Niklas verlaufen so, wie sie angefangen haben: ich bin genervt. Ich hasse Mansplaining; ich hasse es, wenn Leute nicht zuhören; ich hasse es, wenn Menschen keine Fragen stellen, aber ihr Gegenüber ungefragt mit ihrem Scheiß zulabern. Niklas macht das alles in Perfektion und ist zudem ein furchtbarer Besserwisser und Klugscheißer. Bis zu einem Punkt.

An meinem letzten Freitag komme ich in die Küche und Sascha fragt mich, was heute mein »Unglück des Tages« gewesen wäre. Hatte keins. Beide meiner Mitbewohner schauen traurig drein: Sascha hat heute acht Stunden umsonst und im Regen gearbeitet. Niklas hat sein Handy verloren. Mir tun beide leid. Weil Sascha jemanden zum Trösten hat, bleibt mein Mitleid an Niklas hängen. Ich frage ihn, ob er zum Ablenken mit mir Containern will.

Er will. Mist. Ich hatte gehofft, er sagt nein. Jetzt müssen wir wohl. Ich stelle mich auf eine Stunde ein, in der er mir Containern erklärt, obwohl er das noch nie gemacht hat. Fein.

Ende gut?

Ich bin überrascht, als wir das erste Mal seit vier Woche zusammen draußen und auf dem Fahrrad sind. Die Straßen sind leer und Niklas hört mir zu. Er fragt mich viele Dinge und ist auf einmal sichtlich interessiert. Außerdem ist er ruhig und entspannt. Macht das das verlorene Handy? Macht das die frische Luft? Egal, ich freue mich!

Nach einer Stunde kommen wir mit leider nicht ganz so vollen Taschen aber dafür sehr guter Laune wieder nach Hause. Ich mag Niklas jetzt doch. Die insgesamt anderthalb Stunden sind die längste Zeit, die wir bis jetzt zusammen verbracht haben und vielleicht ist es das, was eine Beziehung manchmal eben braucht: ein wenig Zeit. Akklimatisierung, Gewöhnung, überwundene Unsicherheiten und, da bin ich käuflich, Komplimente stimmen meinen inneren Isegrimm milde.

Am letzten Tag öle ich nochmal alle meine Werkstücke, bevor ich sie in Taschen verstaue. Beide Mitbewohner bekommen ein bisschen Schokolade und einen kleinen Zettel – danke, für den Schneidebrett-Workshop Sascha; viel Erfolg beim Schach, Niklas. Irgendwie wächst man ja dann doch aneinander. Losgehen ist jetzt aber trotzdem ok.

Nu ja, die Werkbank (die originale vom Oppa) steht bereit und wartet auf Dich. 😉

Vielen Dank für diesen Beitrag über das Tischlern in eurer WG. Wie cool, dass ihr eine gemeinsame Holzwerkstatt im Haus habt. Ich tischlere für mein Leben gern eigene Möbel und eine Werkstatt im Haus wäre ein Traum.