Wohnungssuche ist ein Kampf. Immer und überall. Wer etwas anderes behauptet, lügt. Oder hat noch nie ernsthaft nach einer Wohnung gesucht. Oder wohnt in einer Kleinstadt. Trotzdem sage ich immer: wer am längsten sucht, kriegt am Ende die beste Wohnung. Meine Wohnungssuche in Hamburg hat sich überraschenderweise als ziemlich einfach, unkompliziert und vorallem schnell gestaltet. Was eine erfolgreiche Suche von innerhalb zwei Tagen so mit sich bringen konnte, sollte ich in meinen ersten Reisemonaten erfahren.

Meine Erwartung

Hamburg gilt unter der Wohnungssuchenden neben Berlin und München als ungefähr schlimmste Stadt, um ein Zimmer zu finden. Und da noch niemand das Geheimrezept herausgefunden hat, um bei wg-gesucht.de zu punkten, setzte ich auf die altbewährte Technik: verteilen. Nicht alle Eier in einen Korb legen. Konkret heißt das: Masse und Qualität. Die WGs, die ich so richtig toll fand, schrieb ich mit einem Gedicht, gewolltem Witz, einem extrem auf Vorlieben, Redensart und Region zugeschnittenen Text und dem Versprechen für mein Erstgeborenes an. Alle anderen Wohnungsanzeigen bekamen die gleichen nullachtfuffzehn Zeilen von mir; nebenher lies ich ein Gesuch laufen. Und siehe da: an Tag zwei lagen fünf Anfragen in meinem Postfach und entschied mich nach einem kurzen, knappen und wie ich dachte typisch hamburgischen Gespräch für Rosa.

Rosa wohnte so ziemlich in der Innenstadt, genauer gesagt in Harvestehude. Zehn Minuten zur Schanze auf der einen, zehn Minuten zur Alster auf der anderen Seite. Bei Rosa würde ich für meine 26m² mit Balkon, abgezogenen Dielen, kompletter Möbilierung und sogar Bettwäsche 450€ bezahlen. Das. Ist. Nichts. Meine Wohnung in Hamburg würde auf den Quadratmeter weniger kosten als die in Berlin, viel weniger und das, obwohl Hamburg die zweitteuerste Stadt Deutschlands ist (welche ist wohl die teuereste?). Ich hätte einen Balkon und eine perfekte Innenstadtlage und würde sogar noch sofortigen Anschluss an ein Hamburger Urgestein finden können, Rosa wohnt nämlich schon seit 25 Jahren hier. Um die Wohnung zu halten, vermietet sie die anderen drei Zimmer auch an Leute, die wie ich zeitweise hier sind, »du dann woll’n die auch nich‘ gleich immer ihre Möbel mitbring’n«, sagt sie mit Norddeutschem Dialekt. Ich freute mich auf neue Gesichter und eine Hippie-Frau.

Die Realität

… sah dann, surprise, doch irgendwie anders aus. Zwar war alles, was Rosa mir versprach, korrekt: das Zimmer war toll, die Wohnung riesig, das Parkett knaschte. Rosa sah zwar sehr blass aus, aber auch irgendwie stilecht mit ihrem roten Lippenstift und den silbergrauen, langen Haaren. In der Wohnung waren Hüte verteilt, von allen Dingen gab es mindestens 12, die Decken vier Meter hoch. Bis dahin alles gut: Wohnung in Hamburg – check. Wenn es dann nicht doch relativ viel gegeben hätte, was Rosa vorher nicht erwähnte und ich mir, sagen wir, anders erhofft habe.

Bei der ersten Führung durch die Wohnung wurden mir und Tina (meine Schwester, die mich netterweise ins neue Leben begleitete, dass ich nicht so allein bin und ehrlicherweise irgendeine Chance habe, mein komplett übertriebenes Gepäck zu händeln), die Regeln erklärt, die ich, vollgestopft von Euphorie und Aufregung, einfach hinnahm und nicht weiter hinterfragte: gekocht wird nur auf den hinteren Herdplatten, wenn jemand im Bad ist, nie an der Tür ruckeln (»man sieht ja schließlich, wenn Licht brennt«), Sachen werden in genau einer Art und Weise in den Geschirrspüler eingeräumt. Alle Mitbewohner*innen haben eine Müslischüssel, die bitte immer gleich abwaschen, abtrocknen und zurück ins eigene Fach stellen. Das erste Mal stutzig wurde ich beim Blick in meinen neuen Essenslagerplatz. Der Vormieter habe Sonnenblumenöl und Salz dagelassen, das dürfe ich gerne haben. Ich starrte auf das halb aufgebrauchte Begrüßungspaket im Wert von 78 Cent und radierte mir meinen Sharing-Is-Caring-Grundsatz aus meiner alten WG aus dem Hirn. Na gut, dann heißt es jetzt wohl: Gewürze kaufen. Was das über eine WG aussagen kann, weiß ich jetzt erst.

Mein Zimmer: wie schön!

… mit allem, was man braucht.

Lorenz

Die erste eigenartige Begegnung war dann, als Tina und ich uns zum Spaziergang und Konterbier aufmachten. An der Tür stand aus dem nichts ein großer, 36-jähriger Mann mit eisblauen Augen, schwarzen Haaren und pergamentweißer Haut. »Hallo, ich bin Lorenz, ich wollte euch rauslassen.« Äh, hi, Lorenz. Joa, na dann lass uns mal raus. Wohnst du auch hier? Ja.

Lorenz, stellte sich heraus, ist Rosas Sohn. Das erfuhr ich allerdings nicht von Rosa, denn die Einweisung war das längste Gespräch was ich mit ihr jemals führte. Ab da an sollten wir fast ausschließlich per Mail kommunizieren. Ich erfuhr das von Lion, der schon 10 Tage länger in der Wohnung wohnte. Und der wiederum erfuhr das von den Leuten, die vorher in meinem und auch Miris Zimmer wohnten. Diese verließen die Wohnung und Lion übrigens mit den Worten »Es tut uns leid, dass wir ausziehen. Es war schrecklich!«.

Lorenz, so stellte sich ebenfalls über Hörensagen heraus, ist auch der Grund für die vielen Regeln. Wegen ihm benutzten wir nur die hinteren Herdplatten, an den vorderen hatte er sich wohl mal verbrannt. Alle Messer mussten immer sofort abgetrocknet und ja nicht irgendwo liegen gelassen werden, er hatte sich mal geschnitten. Und an die Badtür durften wir während seinen über einstündigen Bad-Sessions zweimal täglich nicht klopfen, da er sonst ausrastete. Unsere gemeinsame Vermutung: Lorenz ist Autist. Das würde nämlich auch meine wirklich beunruhigenden, von Selbstgesprächen seinerseits geprägten Begegnungen in der Küche erklären.

»Hi, na, wie geht’s 🙂 ? Machst du dir auch gerade Mittag? :-))))) ???« – » … Frühstück«, kein Smily.

Vogelsch*

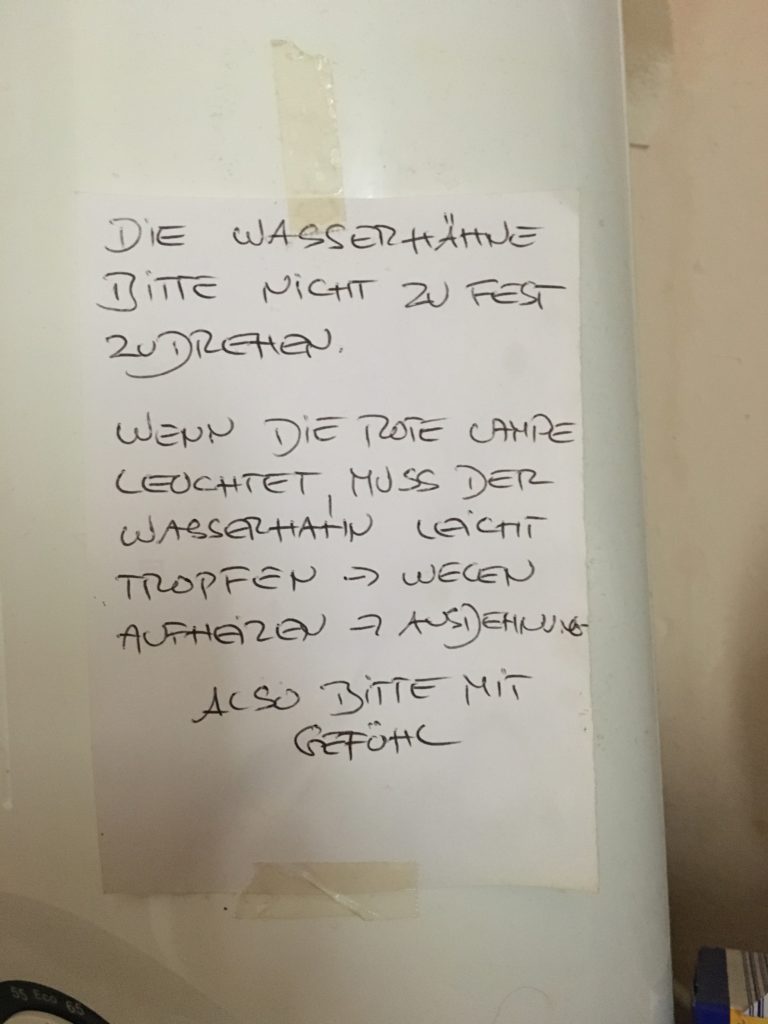

Quatsch, meinte ich. Vielleicht ist Rosa ein bisschen harsch, verträgt keine Kritik und hat irgendwann auf ihrem Weg die Worte »bitte« und »danke« verloren. Aber die hat Hamburg mal so richtig genossen. Wer weiß, was ihr Schlimmes zugestoßen ist, dass sie nun so gerne Zettel schreibt und die Wohnung nur zweimal die Woche für jeweils eine halbe Stunde verlässt. So jedenfalls dachte ich die ersten drei Wochen meiner Wohnung-in-Hamburg-Zeit.

Dann war es warm. Sehr warm. Und ich hatte neben einem kleinen Schreibtisch, einem großen Bett und allerlei Stauraum noch einen wunderschönen großen und bequemen rot-weiß gestreiften Sessel in meinem Zimmer. Den ich, clever me, kurzerhand auf den Balkon verfrachtete, um mir einen schönen Samstagnachmittag auf demselbigen zu erlauben. Zu dessen Vollendung brauchte ich allerdings noch ein paar Früchte, Markt, frisch, toll, ich liebe mein Leben. Bei meiner Rückkehr wunderte ich mich als erstes, dass weder Rosa noch Lorenz in ihren Zimmer waren, wo sie sonst immer sind. Bis zu meinem Zimmer musste man immer einmal die gesamte Wohnung durchqueren, wobei ich die beiden auch weder in der Küche noch im Bad auffand. Ich ahnte Schlimmes. Und ich sollte Recht behalten. Ich. hatte. Meine Tür aufgelassen. Und Rosa roch den Sessel auf’m Balkon. Sie schnappte sich Lorenz und wies ihn gehörig zurecht, schnellsten den Sessel wieder an seinen angestammten Platz zu befördern. Begründung: Vogelsch*, das zieht sich zu und sowieso. An die vielen Kraftausdrücke gewöhnte ich mich bis zum Ende meine Wohnung-Hamburg-Zeit nicht.

Und, ach ja: es zog sich nicht zu. Der Zwischenfall fand in Mitten der Hitzewelle Mitte August statt. Ganz Deutschland hätte sich gefreut, wenn es sich zugezogen hätte. »Du willst nicht, dass ich in dein Zimmer gehe und ich will nicht, dass du meine Sachen zweckentfremdest.« Rosa fühlte sich ertappt und versuchte sich zu rechtfertigen. Zurecht.

Rosa

Damit war dann schlussendlich, sorry Rosa, meine Geduld zu Ende. Nicht »bitte« und »danke« sagen, passiv-aggressive Zettel und Mails schreiben, sich einander aus dem Weg gehen – alles Dinge, die ich in meiner Wohnung verkraften konnte. Das Gefühl allerdings, permanent überwacht zu werden, sich trotz Mietzahlung wie ein Gast verhalten zu müssen und bei Nichtbefolgung der Regeln (die sich übrigens im Laufe der Mietzeit vervielfachten, aber immer erst, wenn wir eine brachen) mit noch mehr passiv-aggressiven Zetteln rechnen zu müssen, stellte ich mich quer. Weitere Vorfälle, die einen Fast-Rausschmiss meiner lieben Miri inklusive ihres besuchenden Freundes, eine pseudo-juristische Mail Rosas aufgrund meines Angebots und einen Umzug der Schuld- und Leidtragenden Miri inklusive Freund in ein Airbnb für weitere drei Tage (»und dein Besucherkontingent ist damit bis zum Ende des Mietverhältnisses aufgebraucht«) beinhalteten, konnte ich eigentlich nur noch belächeln. Mein Angebot: Miris anderen Besuch während meiner Abwesenheit in meinem Zimmer einzuquartieren. Aber, hätte ich mir ja eigentlich auch denken können, ich müsse »meinen« Besuch auch antreffen, wenn dieser »mein« Zimmer beziehen soll und generell habe ich auch keine »Entscheidungsgewalt«, sondern lediglich ein »Nutzungsrecht« über Rosas Eigentum.

Die Beziehung Rosa-ich umfasste mittlerweile nicht mal mehr ein »Guten Morgen«. Lediglich die Mail ohne Inhalt, aber mit dem Betreff »Wäsche 40 Grad bitte« (»Meine Waschmaschine bediene nur ich«) war unser einziger Kontakt. Zum Abschied kein »Auf Wiedersehen«.

Eine Wohnung in Hamburg

Schrecklich war es nicht. Für was, wenn nicht dafür, mache ich denn diese Reise? Zu wissen, wie Menschen leben. Wie selten Menschen das Haus verlassen können und wie abgeschottet von der Welt sie leben. Natürlich hinterlässt diese erste Station viele Fragezeichen in meinem Kopf. Wie kann ein Mensch so werden, wann ist das passiert, was gibt es noch alles über die beiden zu wissen, als ihr verstorbener Hund? Und natürlich: was hätte ich anders machen können? Muss es nicht Menschen geben, die mit Rosa klar kommen?

Am Ende meiner Zeit bin ich trotzdem froh über die Erfahrung. Ich habe viele nette, andere Mitbewohner kennen gelernt, mit denen ich die Zeit teilen konnte. Ich habe Einblick in ihre Weltanschauungen und Sichtweisen erhalten. In Berufe und Studienfächer, die ich nicht kannte und bin nun reich an Geschichten einer Praktikantin bei einem Musikverlag und ihrem Studium des Musikbusiness, einem Rechtsreferendar beim Deutschen Tennisclub, einem Praktikanten bei einer Beratungsfirma, die sich auf umweltfreundliche Start-Ups spezialisiert hat und einer Mathestudentin, von deren Praktikumsfirma ich immer noch nicht weiß, was sie macht. Und einem uns alle verbindenen Element: Rosa und Lorenz.

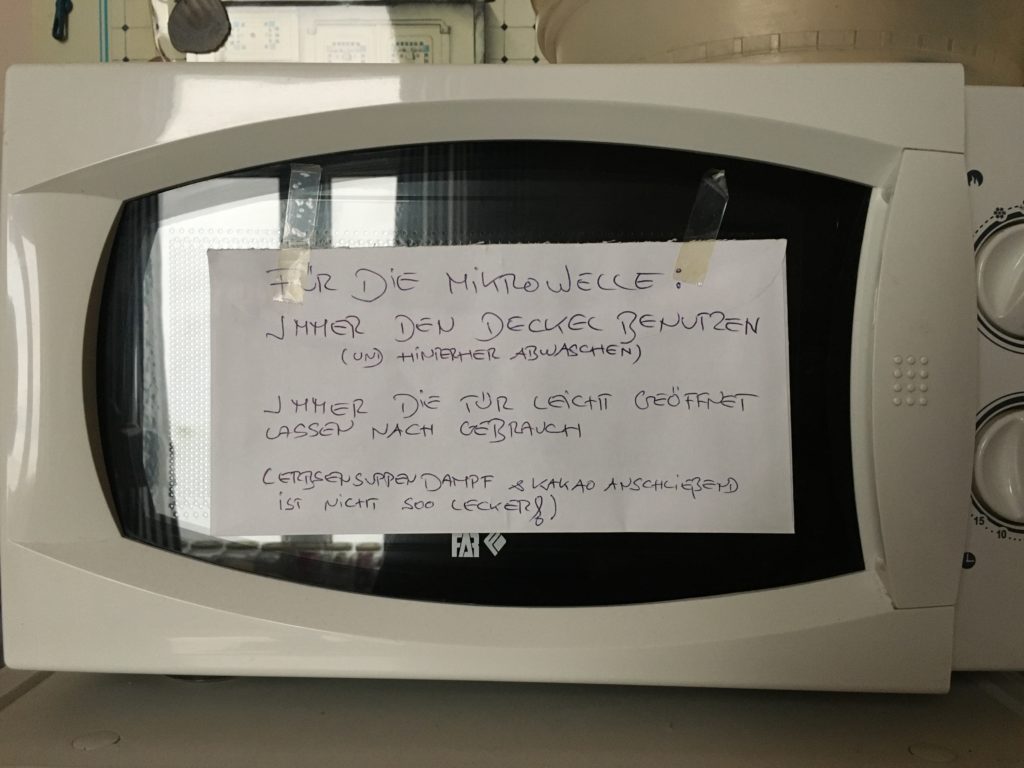

Eine kleine Auswahl der Zettelage in der Wohnung

Über die Benutzung eines Schwammes

Das Messerproblem

Die korrekte Verwendung einer Mirkowelle

Und Müll. Falls eine Mülltüte nicht ausreichen sollte, um Weggeworfenes zu signalisieren.

Ich habe übrigens noch überlegt, Rosa eine letzte Mail zu schreiben, in der ich ein bisschen über meine Erfahrungen mit ihr reflektiere. Und: ich habe es nicht gemacht. Nicht, weil ich denke, dass sie das nicht interessieren würde. Sondern eher, weil ich denke, dass es nichts ändern würde. Es wäre einzig und allein mein verzweifelter Versuch nach Druckablassen. Tja, und das kann ich auch hier. Und die Zeit in meiner Wohnung in Hamburg und mit Rosa und Lorenz speichere ich als großes Learning ab.

[…] fühlte mich fremdkörperig, nicht dazu gehörig und vermisste einen bunten Mix aus Menschen. Dass die Person, die das Zimmer an mich vermietete unter einer von mir diagnostizierten Zwangsstörung leidet, war […]

[…] sicher: Kiffer- oder Zocker-WG? Aber Leipzig ist Leipzig, der Wohnungsmarkt vielleicht nicht auf Hamburger Niveau, aber man nimmt, was man […]

[…] Nummer eins, in dem ich noch davon ausging, dass ich ein Jahr in Hamburg wohnen werde. Also habe ich auch all’ meine Sachen so gepackt, als würde ich wieder sesshaft […]

[…] Um zu wissen, wie sehr sich das auf alle Lebensbereiche auswirkt, muss man nicht erst in einer Albtraum-Wohnung in Hamburg gelebt haben. Doch seit dieser einschneidenden Erfahrung bin ich nochmal extra […]